|

|

|---|

|

|

|

|

|

|---|

Forum für internationale Kinderbuchforschung

„Das Malen ist ein Weg, so wie das Dichten und Denken“

Der Künstler Eduard Bäumer, sein Leben und seine Bilderbücher

von Barbara Murken

Eduard Bäumer wurde 1892 in eine Welt im epochalen Umbruch geboren: Das 1871 gegründete Kaiserreich strebte politisch mit übersteigertem Nationalstolz nach einer Vorreiterstellung innerhalb der europäischen Mächte. Aus der konservativ-bürgerlichen Tradition des 19. Jahrhunderts kommend und im wilhelminischen Geist geprägt, zogen die Deutschen 1914 als begeisterte Soldaten in den Ersten Weltkrieg. Die Belle Epoque der Vorkriegsjahre endete jäh, die zivilisierte Welt ging in grausamen Schlachten unter– kein Stand, keine Schicht wurde verschont.

Nach 1918 musste die zerschlagene Welt neu

zusammengefügt werden. Mut, Idealismus und

realisierbare Ideen waren gefordert. Die Erfahrungen

der veränderten Wahrnehmung schlugen

sich nieder in einer „sachlichen“ Malerei. In der

Weimarer Republik gelang den Künstlern ein

intellektueller Aufbruch in die Moderne.

In allen

Bereichen entstanden neue, nie gesehene Werke.

Die verhängnisvollen Folgen der Weltwirtschaftskrise

1929 beendeten die „goldenen“ Zwanzigerjahre.

Reaktionäre Kräfte erstickten zunehmend

die Freiheit des Denkens und Gestaltens, Antisemitismus

wurde wieder gesellschaftsfähig. Damit

stand Deutschland in den Dreißigerjahren erneut

vor einschneidenden Veränderungen, die die

junge Demokratie zerstörten.

Das Leben Eduard Bäumers

Eduard Bäumer kam am 13. Mai 1892 als erster

Sohn von Eduard Bäumer und seiner Frau Lydia,

geb. Weskott, in Kastellaun im Hunsrück zur

Welt. Dort besaß die angesehene väterliche

Familie seit Generationen eine Spinnerei und

Weberei. 1895 zog die Familie nach Frankfurt am

Main. Als 1904 der Vater starb, war die Mutter mit

ihren vier Kindern, dem zwölfjährigen Eduard

und drei jüngeren Töchtern, auf sich gestellt. Das

Frankfurter Waisenhaus, aus einer Stiftung nobler

jüdischer Bürger der Stadt hervorgegangen,

übernahm die Vormundschaft für die Kinder und

ermöglichte 1906 dem 14-jährigen Eduard eine

Lehre als Dekorationsmaler.

Nach dem Tod der Mutter 1911 unterstützte das

Waisenhaus weiterhin den ehrgeizigen Dekorationsmaler

mit einem Stipendium: Nach zwei

Jahren schloss er sein Diplom als Kunstmaler an

der Kunstgewerbeschule Frankfurt ab; ein wichtiger

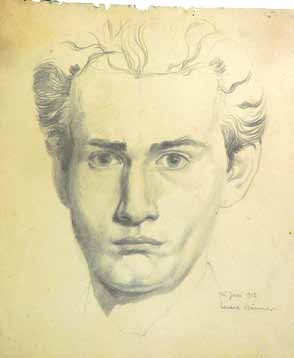

Lehrer war Ludwig H. Jungnickel (1881-1965). 1912 begann Eduard Bäumer (Abb. 1)

sein Studium am renommierten Städelschen

Kunstinstitut, wo er eine sorgfältige sachbezogene Ausbildung erhielt, in der neben handwerklichen

und technischen Fähigkeiten profundes kunsthistorisches

und philosophisches Wissen vermittelt

wurde. Ziel der Ausbildung war es, „nützliche und

brauchbare Bürger“ zu bilden, die im Berufsalltag „Kunst und Handwerk als Einheit“ umsetzen

sollten. Dieser Gedanke sollte später in der Lehre

des Bauhauses aufgegriffen und revolutioniert

werden.

Abb. 1: Eduard Bäumer, Selbstporträt 1912

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde Eduard Bäumer wie viele Künstlerkollegen aus dem kontinuierlichen künstlerischen Reifungsprozess gerissen. Vier Jahre lang, bis zum Ende des Krieges, war er als Soldat dabei. 1919 ging er ans Städelsche Kunstinstitut zurück, wo er bis 1923 ein Meisteratelier bezog. Hier begegnete er seiner Studienkollegin Valerie Feix (1898-1982) (Abb. 2). Die talentierte junge Frau, aus einer gut situierten jüdischen Wiener Familie stammend, hatte 1916 ihr Kunststudium begonnen. Ihr gemeinsames Interesse führte die beiden Künstler zusammen. Sie heirateten 1923 und brachen 1924 zu ihrer ersten großen Italienreise auf. Die wilde ungezügelte Natur der Abruzzen beeindruckte das Paar tief und schlug sich in beider Werk sichtbar nieder. Zurück in Frankfurt knüpfte das Paar fruchtbare Kontakte zu den bedeutenden Künstlern jener Jahre. Neben Wassili Kandinsky und Paul Klee war es vor allem die künstlerische Ideenwelt des Bauhausmeisters Johannes Itten, der Eduard und Valerie Bäumer faszinierte. In den Jahren 1927/28 studierten beide mehrere Monate bei Johannes Itten in Berlin. Eine lebenslange Künstlerfreundschaft entstand.

Anfang der Dreißigerjahre lebte das Paar mehrfach

in Paris – Bäumer nannte es später gern sein

künstlerisches „Paradies“. Nachdem sie nach

Frankfurt zurückgekehrt waren, kam im Januar

1932 die erste Tochter Angelica zur Welt. Eduard

Bäumer verdiente mit Porträt-Aufträgen seinen

Lebensunterhalt; überdies wurde die junge Familie

finanziell durch Valeries wohlhabende Familie

unterstützt.

Abb. 2: Valerie Feix , Selbstporträt um 1920

Aufgrund der besorgniserregenden politischen Entwicklung in Deutschland ab Januar 1933 emigrierte die Familie Bäumer im Sommer des selben Jahres nach Österreich und ließ sich in Salzburg nieder. Wie viele Betroffene glaubte sie, der repressiven nationalsozialistischen Kunstauffassung und dem antisemitischen Ungeist zu entgehen. „Weil in Deutschland entartete Kunst genannt wurde, was ich liebte“, so ein Zitat Eduard Bäumers1 , hoffte das Paar, in der Heimat Valeries, einer gebürtigen Wienerin, politisch unbehelligt leben und arbeiten zu können. Dort wurde 1935 der Sohn Michael geboren, 1940 folgte die zweite Tochter Bettina.

Wie allseits bekannt war 1938 mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich schlagartig

ein nur noch sehr eingeschränktes Leben für

jüdische Bürger und moderne Künstler möglich.

Die Unterstützung seitens der Frankfurter Familie

Valeries war durch staatliche Beschlagnahme

jüdischen Besitzes in Deutschland unmöglich

geworden. Da nach und nach die künstlerischen Aufträge ausblieben, veramte die fünfköpfige Familie

und musste 1944 schließlich untertauchen. Sie

erfuhr durch die selbstlose Hilfe des Pfarrers von

Großarl, Balthasar Linsinger, über ein Jahr lang

den lebensrettenden Schutz vor der Gestapo. „Was mich, wenn auch mühsam, aufrecht erhält,

ist der Glaube, dass einem kein Stein zufällig in

den Weg geworfen wird und dass es im Leben

letzten Endes nicht auf äußere Erfolge ankommt,

so schön sie ja auch sind [...]“, schreibt Bäumer

Anfang 1945 aus seinem Versteck an seinen

Freund, den österreichischen Schriftsteller und

Lyriker Michael Guttenbrunner. „[W]ir hoffen

und vertrauen weiter, dass wir durch diese dunkle

Gasse kommen“. 2

Die Hoffnung erfüllte sich. Mit Ende des Krieges

im Mai 1945 waren die schweren Jahre der äußeren und inneren Bedrängnis vorüber.

Die

Familie konnte wieder frei atmen und leben. Jedoch

etwas anderes schien ebenso vorüber, wirkte

wie abgeschnitten. Der Künstler Eduard Bäumer

war vergessen, seine Bilder waren unverkäuflich.

Wie viele seiner Künstlerkollegen gehörte er zu

jener „Verschollenen Generation“ – diesen Begriff

prägte der Kunsthistoriker Rainer Zimmermann –, eine vergessene Generation

deutschsprachiger Künstler, die zwischen

den Kriegen anerkannt war, aber

nach 1945 nicht mehr an ihre früheren

Erfolge anknüpfen konnte.

Es traf Eduard Bäumer tief, als Künstler

vergessenzu

sein und ohne „äußere

Erfolge“ zu leben. Dennoch malte er

weiter, wenn auch vorerst ohne öffentliche

Wirkung. Erst als ihm 1948 eine

Stellung als Leiter und Professor an

der Akademie für angewandte Kunst

in Wien angeboten wurde, zeichnete

sich eine neue tragfähige Existenzgrundlage

ab. Er nahm seine Aufgaben

als akademischer Lehrmeister intensiv wahr, seine Studenten respektierten

und achteten ihn. Die Lehrtätigkeit beanspruchte

jedoch alle Energie, weshalb für künstlerische

Spontaneität und Kreativität kaum Raum blieb.

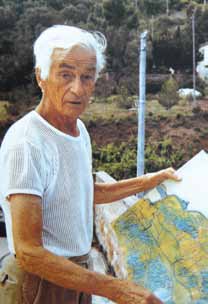

So war es nur folgerichtig, dass sich der Künstler

nach seiner Emeritierung 1963 wieder voller Elan

seiner freien Malerei zuwandte. Die wirtschaftlich

gesicherte Freiheit ermöglichte ihm, wieder in

den Süden, in sein geliebtes Italien, zu reisen.

In

den folgenden Jahren bis zu seinem Tod 1977,

verlegte Bäumer seinen Lebensschwerpunkt viele

Monate im Jahr nach Kalabrien. An der südwestlichen

Stiefelspitze Italiens, in Tropea, baute er

den ausgedienten Stall einer Bauernfamilie zum Atelier aus, um dort, in seinem „Laboratorio“, zu

wohnen und zu malen (Abb. 3). Es war nochmals

ein künstlerischer Aufbruch und eine Wiederentdeckung

des Südens und der mediterranen Welt.

Im Alter fand Bäumer zu einer jungen Frische, zu

neuen bildlichen Ausdrucksformen, die ihn wie

ein „Schatzgräber“ eine Heimat, seine „Urheimat“ entdecken ließ.3 Mit seinem alten Leben,

seiner Familie und seinen Freunden in Österreich

hielt er engen brieflichen Kontakt, ließ sie an

seinen künstlerischen Kämpfen und Fortschritten

teilhaben.

Abb. 3: Eduard Bäumer, Kalabrien 1971

Eine lebenslange Sehnsucht galt der Darstellung des Meeres. Immer wieder rang Eduard Bäumer um die malerische Umsetzung dieses so schwer greifbaren Elements zwischen Himmel und Erde. Und immer wieder erlebte er sich als zu schwach, das Meer in seinem Farbenspiel und fließenden Übergängen zu erfassen und bildlich festzuhalten. Bei seinem letzten Aufenthalt in Tropea im Spätherbst 1975 gelang es.

Abb. 4: „Das Meer“, Kreide 1975

Der 83-jährige Maler malte sein Meer (Abb. 4), wie er es sah und und wie es ihn erfasste. Nach Aussagen seiner Tochter Angelica sah er in diesem letzten Meeresbild den Abschluss seines langen Ringens und Sehnens und begriff es als sein künstlerisches Vermächtnis: „Bin ein abgekämpfter Mann [...], aber ich habe Meer und Himmel [...] und bin froh“, so formulierte er dankbar.4 A

m 21. Januar 1977 fuhr Eduard Bäumer zu einer großen Kandinsky-Ausstellung nach München. Es war die Wiederbegegnung des 84-Jährigen mit der Kunst seiner jungen Jahre, einer untergegangenen und wiedererstandenen Zeit. Nach dem Besuch der Ausstellung im Haus der Kunst wurde er beim Überqueren der Prinzregentenstraße von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Wenige Stunden später starb er. Bäumer wurde in der Familiengruft auf dem Salzburger Kommunalfriedhof überführt. Seine sechs Jahre jüngere Ehefrau Valerie überlebte ihn um fünf Jahre. Sie starb am 27. Januar 1982 und wurde an seiner Seite beerdigt.

Die Bilderbücher Eduard Bäumers

Die Bilderbücher Eduard Bäumers bilden einen

zahlenmäßig kleinen, abgeschlossenen Bereich

im OEuvre des Künstlers. Für Sammler bibliophiler

Kostbarkeiten sind sie ohne Zweifel von großer

Bedeutung.

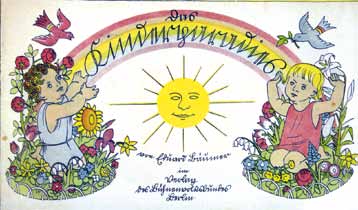

Am Anfang des Bilderbuchschaffens steht „Das

Kinderparadies“, das 1925 im Bühnenvolksbund-Verlag in Berlin erschien (Abb. 5).

Das kartonierte

Leporello umfasst eine Titelillustration und zwölf

textlose Tafeln, die einen durchlaufenden Bilderfries

ergeben. Das großzügige Format – jede Tafel

ist 32 cm breit – ergibt eine Gesamtlänge von

416 cm. Im Kreis aufgestellt, könnte ein Kleinkind

bequem in der Mitte dieses dekorativen

Kunstwerks sitzen.

Wenn in Katalogen das „Kinderparadies“ beschrieben wird, so fallen bevorzugt Worte wie „sehr schönes, an Freyhold erinnerndes Bilderbuch“. 5 Diese Aussage ist ohne Zweifel richtig: Natürlich spiegelt sich im „Kinderparadies“ der künstlerische Stil des frühen 20. Jahrhunderts. Es finden sich die typischen Elemente der Zeit: letzte Reminiszenzen an den Jugendstil wie Anklängean „Art Déco“ und die „Neue Sachlichkeit“. Dennoch zeigt eine differenzierte Analyse dieses Werks seine künstlerische Eigenständigkeit und Stilunabhängigkeit.

Abb. 5: „Das Kinderparadies“, 1925

Schon das Titelbild stimmt uns ein auf eine paradiesische

Welt: Unter dem Regenbogen, in dessen

Zentrum die Sonne strahlt, sitzen zwei Kinder in

einem Blumenmeer, über ihnen schweben zwei

Tauben, eine der beiden mit einem grünen Zweig

im Schnabel. Die Assoziation mit dem Regenbogen nach der biblischen Sintflut liegt nahe. Dann betreten wir eine mit Blumen und Tieren sowie

mit Edelsteinen geschmückte Landschaft.

Ein

Fluss windet sich hindurch, Sonne, Mond und

Sterne leuchten. Geführt von einem kindlichen

Engel und in verträumter Unbefangenheit, bewegen

sich Kinder spielend, tanzend und musizierend

durch diese arkadische Flur. Im Zentrum des

Leporellos versammeln sich alle Kinder zu einem

festlichen Konzert, dem die wilden Tiere Seit’

an Seit’ in Orpheus’scher Eintracht lauschen.

Am Ende des Bilderreigens kehren die Kinder

in einem Segelboot nach Hause in die Arme der

Mutter zurück. Kindliche Grundbedürfnisse und

Wünsche sind in diesem Leporello ausgedrückt:

der selbstbewusste Aufbruch des Kindes aus der

häuslichen Geborgenheit, das Streben nach Selbstbestimmung

und Freiheit, die tief empfundene

Gewissheit, eine Welt zu erobern, in der, wie

bildlich zu sehen ist, Milch und Honig fließen,

und die Konfliktfreiheit der Vor-Adoleszenz, in

der die „unschuldige“ Elternbindung es dem Kind

ermöglicht, zu gehen und wiederzukommen.

In seinem Bilderbuch-Erstling erreichte Eduard

Bäumer eine künstlerische Qualität, die sich an

berühmten Vorbildern des 20. Jahrhunderts wie

dem genannten Konrad Ferdinand Edmund von

Freyhold messen kann. Darüber hinaus hat Bäumer

eine eigenständige Vorstellung vom Paradies

umgesetzt. „Das Kinderparadies“ ist ein geglücktes

künstlerisches Debüt des Malers im Konzert

der Bilderbuch-Kompositionen seiner Zeit.

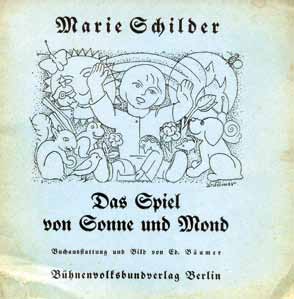

Weiterhin illustrierte Eduard Bäumer im Berliner

Bühnenvolksbund-Verlag 1926 je sechs Kindertheater-Spielbücher zu Versen von Marie Schilder

und Margarethe Cordes. Das Titelbild zu Marie

Schilders Bänden trägt deutlich die Handschrift

des „Kinderparadieses“ (Abb. 6). Sonne, Mond

und Regenbogen bilden den Hintergrundrahmen.

Abb. 6: Theater-Spielheft, 1926

Davor sitzt ein winkender Knabe inmitten einer

Spielschar fröhlicher Figuren und Tiere. Jeder

Band enthält eine Illustration Bäumers zum jeweiligen

Thema des Bühnenstücks. Dem Verlag, so

heißt es im Nachwort der Kindertheater-Spielbücher, „war es ernst um die Hebung des deutschen

Theaters“, und weiter, „diese Spiele erfüllen

endlich eine dringende Nachfrage, indem sie

erstmalig die künstlerische Gattung des Kinder-

und Mädchenspiels begründen. Sie stellen

an Kostüm und Bühne so gut wie keine Ansprüche.“ So sind auch Form und Ausstattung dieser

kleinformatigen Bücher pragmatisch schlicht. Sie

dienten in erster Linie als Arbeitsmaterial für die

Aufführungen von Kindern.

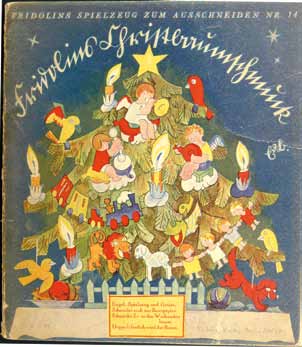

1926 entstehen außerdem zum Thema Weihnachten

das Leporelloheft „Fridolins Christbaumschmuck“ in der Reihe „Fridolins Spielzeug zum

Ausschneiden“, ein großformatiger Ausschneidebogen

und eine Christbaumschmuckmappe

mit weihnachtlichen Papierfiguren (Abb. 7). Alle

Figuren tragen unverwechselbar die gestalterische

Handschrift des „Kinderparadieses“.

Danach ruht das Thema Bilderbuch einige Jahre.

Abb. 7: „Fridolins Christbaumschmuck“, um 1926

Bäumer bereist Europa, vor allem die wilde Naturlandschaft

Italiens regt ihn zu unzähligen Gemälden

an. Im Januar 1930 erwacht das Interesse am

Bilderbuch jedoch wieder. Nach einem persönlichen

Treffen mit dem Verleger Herbert Stuffer

regt Bäumer in einem ersten Brief die Herausgabe

eines Bilderbuchs mit dem Arbeitstitel „Hans reist

nach Amerika“ an.6 Inspiriert vom Schnelldampfer „Bremen“, der in jenen Jahren die Zukunft

moderner Technik verkörpert, schlägt er dem

Verleger ein Bilderbuch vor, das am Beispiel

der „Bremen“ die technischen Visionen des 20.

Jahrhunderts illustrieren sollte – hatte doch die „Bremen“ 1929 als schnellstes Schiff der transatlantischen

Route das „Blaue Band“ gewonnen.

Herbert Stuffer winkt entschieden ab. Vor allem

Bäumers Vorschlag, den Eigner des Schiffes, den

Norddeutschen Lloyd, als Kostenträger einzubinden,

hält Stuffer für ein unkalkulierbares Risiko:

Sich vor fremder Leute Karren spannen zu lassen,

bringe nur Ärger und ungeahnte Schwierigkeiten.

Das Projekt wird ad acta gelegt, aber Eduard Bäumer

lässt nicht locker. Im Juli 1930 wendet er sich

mit einem neuen Vorschlag an Herbert Stuffer: „Ich schicke Ihnen die angefangene Arbeit, weil

ich erstens wissen möchte, ob Sie Lust hätten,

es zu verlegen und zweitens, was Sie überhaupt

dazu sagen. Ich habe es bis jetzt noch niemand

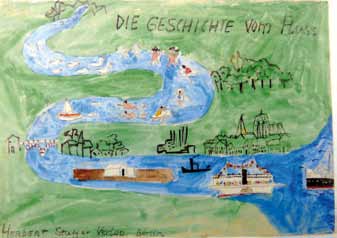

anderem gezeigt“. Es handelt sich um die ersten

Entwürfe zur „Geschichte vom Fluss“. In Idee und

Ausführung ist das Buch eine familiäre Gemeinschaftsproduktion.

Valerie Bäumer ist gestaltend

und malend dabei. Die Verse stammen aus der

Feder des befreundeten Hausarztes Ernst Reuter,

der sich als Hobbydichter einbrachte. Hier ist der

Verleger sofort „allerlebhaftest“ interessiert: „Das

Buch hat es uns außerordentlich angetan. Von

dem sehr eigenartigen Titelbild sind wir restlos

entzückt“ (Abb. 8).

Abb. 8: „Die Geschichte vom Fluss“, Umschlagentwurf 1930

Bei der weiteren Lektüre dieses Briefwechsels

zwischen Künstler und Verleger wächst jedoch

die Ahnung, dass trotz des gemeinsamen Planens

unüberwindliche Schwierigkeiten drohen. Stuffer

erläutert wortreich in langen Briefen, welche Änderungen

an den Blättern vorgenommen werden

müssten, um den Anforderungen des Verlags an

Druck und Format zu genügen. Bäumer antwortet

bereitwillig, allerdings mit ratlosem Unterton: „Ich wäre bereit, die Blätter nochmals zu machen,

wenn ich wüsste, wie. [Sie] erscheinen mir eigentlich

endgültig gerade durch ihre große Einfachheit“.

Das künstlerische Credo des Maler erlaubt

keine Beliebigkeit. Die mit der Verlagspraxis begründeten Einwände deprimieren den Maler,

auch wenn sie wirtschaftlich nachvollziehbar

sind. Die Arbeit am Bilderbuch erscheint Bäumer „fast als eine Liebhaberei, deren Luxus ich mir„Aus all dem brauchen Sie aber nicht zu befürchten,

dass ich mich gegen eine Kritik verschließe.

[…] Sie wollen deshalb nicht an meinem Willen

zu einer Verständigung zweifeln“.

Aus der Distanz gelesen, zeigt der Briefwechsel

zwischen Künstler und Verleger das ganze Spektrum

an Schwierigkeiten, das aus der Spannung

zweier Gegenpole entsteht. Auf der einen Seite

steht der leidenschaftliche Maler, der sein Ziel

in der bildlichen Umsetzung seiner Innen- und

Außenwelt sieht. Auf der andere Seite steht der

ambitionierte Verleger,

der ein sicheres Gespür

für künstlerische Qualität besitzt, sich aber gezwungen

sieht, den Regeln des Marktes und dem

Geschmack des Publikums, noch dazu nach der

Weltwirtschaftskrise 1929, zu folgen. Mag die

Argumentation beider Seiten noch so zwingend

sein, birgt sie dennoch die Gefahr, zu keinem

druckreifen Ergebnis zu führen. Der Künstler

kann seine gestalterische Hoheit nicht aufgeben,

der Verleger wiederum kein wirtschaftliches Risiko

gegen seine kaufmännische Überzeugung eingehen

und aus Idealismus ein finanziell riskantes

Projekt verlegen.

„Die Geschichte vom Fluss“ ruht bis auf weiteres.

Bäumer geht im Herbst 1930 auf Reisen, zunächst

ins Tessin, dann nach Paris. Stuffer ist mit

den Neuauflagen seines Herbstprogramms voll

beschäftigt. Der Paris-Aufenthalt verlängert sich

bis zum Februar 1931. Zurück in Frankfurt hat

Eduard Bäumer an Schwung verloren, aber jetzt

drängt Herbert Stuffer, an den Bilderbuchblättern

zu arbeiten. Als Beweis für sein Vertrauen in die

Zukunft des gemeinsamen Projekts erhält Bäumer

einen Verlagsvorschuss von insgesamt 700 Reichsmark.

Im Oktober 1931 allerdings sieht sich der

Verlag zu einem weiteren Aufschub der Herstellung

gezwungen. Nachdem die Sicherung der Finanzierung

durch eine gleichzeitige englischsprachige

Lizenzausgabe in einen amerikanischen Verlag

(vermutlich Macmillan Comp., N.Y.) nicht gelang,

schreibt Stuffer an Bäumer: „Wir sind davon mindestens

ebenso schmerzlich betroffen wie Sie. Wir

sind selten an ein Bilderbuch mit solch einer Überzeugung

herangegangen wie an „Die Geschichte

vom Fluss“, es ist wirklich ein Jammer“.

1932 wird weiter geplant. Aber nachdem am

15. Januar die erste Tochter Angelica zur Welt

gekommen ist und Bäumer zunehmend für den

Unterhalt seiner Familie sorgen muss, erscheint

die Arbeit am Bilderbuch immer brotloser und

illusorischer. Nach einer weiteren Verschiebung

des Projekts wegen einer langwierigen Erkrankung

des Verlegers – „der Elan geht verloren“, so

die Klage des Künstlers – geht wieder ein Jahreswechsel

ins Land.Dann bricht das Schicksalsjahr

1933 mit all seinen einschneidenden Folgen an.

Eduard Bäumer verlässt Deutschland und geht

mit seiner Familie nach Salzburg. Im Zuge dieser

Emigration bittet der Maler um die Entlassung

aus der Verlags-Bindung, da er auf neue Möglichkeiten

einer Herausgabe hofft. Widerstrebend

stimmt Stuffer zu: „So leid es mir tut, und so

bitter es für mich ist, ich muss Ihrem Wunsch

entsprechen und Ihnen das Buch für anderweitige

Versuche freigeben“.

Zwei weitere Jahre vergehen, der briefliche

Kontakt bleibt freundlich, aber unverbindlich

erhalten. Im Frühjahr 1935 unternimmt der Verleger

einen neuen Versuch: Er überrascht Eduard

Bäumer mit dem Vorschlag, die „Geschichte vom

Fluss“ als Bilderbogen herauszugeben. Diesmal

ist es Bäumer, der sich nicht entschließen kann – hat er doch das Gefühl, sein kostbares Bilderbuch

einem unsicheren Projekt, einer weniger wertvollen

Bilderbogenserie, zu opfern. Alle weiteren Überlegungen werden im Juni 1935 durch eine

neue Verordnung der braunen Machthaber beendet.

Der Verleger schreibt resigniert: „Zahlungen

an Reichsdeutsche, die durch längeren Aufenthalt

im Ausland ihre Inländer-Eigenschaften verloren

haben, sind nicht statthaft. [...] Gegen Vorschriften

der Devisenstelle zu verstoßen, ist völlig undenkbar.

[…] Es ist schon ein Fatum, dass bis jetzt

einem jeden Versuch einer Zusammenarbeit zwischen

Ihnen und

uns irgendein

unübersteigbares

Hindernis in den

Weg geworfen

wird“.

Abb. 9: „Den Berg hinauf“, Umschlagentwurf 1938

Wieder vergehen

viele Monate. Der

Künstler und der

Verleger kämpfen

dort und hier um

ihr wirtschaftliches Überleben.

Die Zeiten werden

immer schwerer.

Wer gegen den Strom schwimmt, droht zu ertrinken.

Im Februar 1937 werden die letzten Briefe

gewechselt. Das Unvermeidliche ist geschehen:

Eduard Bäumer hat im 1935 gegründeten Atlantis

Verlag in Zürich den Verlag gefunden, der fast über

Nacht die „Geschichte vom Fluss“ aus der Taufe

hebt. Die unendliche Geschichte der Herausgabe

nimmt für ihn ein glückliches Ende. Herbert

Stuffer aber reagiert bestürzt und allem Anschein

nach um Fassung ringend: „Sie wissen, wie gerne

ich dieses von mir so hoch geschätzte Werk selbst

herausgebracht hätte, und dass ich nie aufgehört

hatte, den Zeitpunkt herbei zu wünschen, zu dem

die wirtschaftliche Lage auf dem Gebiet des Bilderbuchs

gestatten würde, es erscheinen zu lassen. Ich

bin der Sache eines guten Bilderbuchs gegenüber

objektiv genug, um mich freuen zu können, dass

es jetzt überhaupt herausgebracht wird.“

Dennoch kommen deutliche Vorwürfe: Bäumer

habe ihn mit dem Abschluss in einem anderen Verlag

übergangen, ihm keine neue Chance gewährt.

Zudem fürchtete er, die Vorschüsse von insgesamt

700 Reichsmark nicht zurückerstattet zu bekommen.

Der Brief endet mit der gekränkten Frage des

sonst zu vornehmer Zurückhaltung neigenden

Verlegers: „Was haben Sie sich eigentlich bei dem

Ganzen gedacht? Wie konnten Sie nicht auf den

Gedanken kommen, mir, dessen Verehrung für das

Buch und dessen Festhalten an Ihnen Sie kennen,

eine Nachricht

zukommen zu

lassen?“

Der Künstler

bleibt freundlich

sachlich: „Was ich mir

eigentlich bei

dem Ganzen

gedacht habe – ich habe vor

nunmehr sechs

Jahren dieses

Buch gemacht.

Das heißt, wir

hofften es, zusammen machen zu können, Sie als

Verleger, ich als Maler. Daraus ist nichts geworden

und übrig geblieben ist meine Arbeit und Ihr

Vorschuss. Ich bin überzeugt, dass ich gegenüber

dem doch schließlich nur platonischen Interesse

Ihrerseits alle nötigen Rücksichten genommen

habe. So stolz es klingen mag, ich glaube, Sie

haben die Chance, die ich für Sie war, nicht

erkannt.“ In dieser Antwort schimmert die ganze

schmerzhafte Wahrheit durch: Der erfahrene Verleger

hatte seinem Instinkt nicht vertraut, er hatte

im entscheidenden Augenblick nicht zugegriffen,

sondern auf bessere Zeiten vertröstet. Diese

stellten sich aber nicht ein. Die Fehlentscheidung

war nicht mehr korrigierbar, der Vorschuss wurde

zurückerstattet, der Künstler war für den Stuffer

Verlag unwiderruflich verloren. So erscheint „Die

Geschichte vom Fluss“ 1937 bei Atlantis in der

Schweiz. Sie erlebt acht Auflagen bis in die Siebzigerjahre

des letzten Jahrhunderts.

Im „Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur“ (Band I) sucht man vergeblich nach einem Beitrag

über den Künstler Eduard Bäumer; einzig im Artikel

über den Atlantis-Verlag fällt sein Name. Auch

im Sammelband „Aspekte der gemalten Welt“ wird Bäumer nicht gewürdigt. Nur der Hamburger

Buchhändler und Büchersammler Kurt Saucke

(1895-1970) hebt in seinem Artikel „Kinderbücher verkaufen macht Spaß“ die „Geschichte

vom Fluss“ als eines der beliebtesten und meist

verkauften Bilderbücher hervor: „Dem Zauber

dieses Buches kann sich kein Kind entziehen.“7

Bettina Hürlimann, die langjährige Leiterin der

Kinderbuch-Abteilung des Atlantis Verlags, rühmt „Die Geschichte vom Fluss“ als einen „Klassiker“,

der bei seinem Erscheinen etwas absolut Neues

war, da sich in ihm die neuen Ausdrucksmöglichkeiten

der modernen Malerei aufs Kinderbuch

übertragen fanden.8

Der Bestseller-Erfolg dieses Bilderbuchs hängt

zum einen mit der kongenialen Gestaltung der

Bilder durch das Ehepaar Bäumer zusammen.

Noch heute kann die Tochter Angelica einzelne

Figuren der Familie zuordnen: „Alles was Locken

auf den Bildern hat, bin ich.“9 Zum anderen

durchdringt die Liebe zum Wasser Bäumers malerisches

Gesamtwerk. So ist der Reiz des Themas

auch in diesem Bilderbuch mit seinem lebendigen

Bilder-Fluss von der Quelle bis ins Meer Seite

für Seite zu spüren. 1942 erscheint die französische

Ausgabe des Buches, „Le beau fleuve“. Weitere

fremdsprachige Ausgaben gibt es nicht.

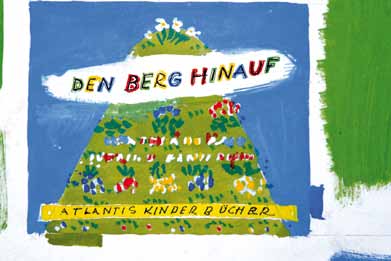

Schon 1938 erscheint bei Atlantis ein zweites Bilderbuch

des Künstlers: „Den Berg hinauf“ (Abb. 9).

In seiner formalen Logik von Bild und Text folgt

es der „Geschichte vom Fluss“. Valerie Bäumer hat

hier nicht mitgearbeitet, aber die Verse stammen

erneut von Ernst Reuter.

Dieses Nachfolgebuch erscheint jedoch eher

konventionell und erreicht nicht die Qualität

des ersten Buches. Man kann spekulieren, dass

die unfreiwillig lange Entstehungsgeschichte der „Geschichte vom Fluss“, mit der unentwegten Überarbeitung und Verfeinerung aller malerischen

Details, es dem Nachfolger eindeutig überlegen

machen. Zu weiteren Auflagen konnte es kriegsbedingt

nicht kommen: Die Druckplatten von „Den

Berg hinauf“ wurden in der Zweigniederlassung

des Verlags in Freiburg im Breisgau durch alliierte

Fliegerangriffe im November 1944 zerstört.

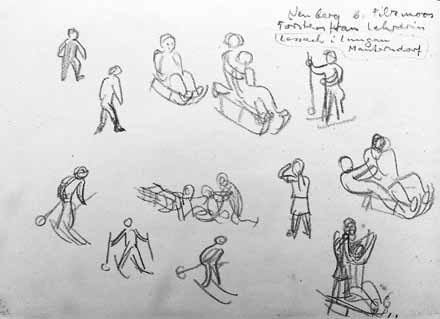

Beruflich tritt ab 1948 die Lehrtätigkeit in den

Vordergrund. Eduard Bäumer veröffentlicht keine

neuen Bilderbücher mehr, auch wenn es Ideen

und Pläne gibt. Im Nachlass finden sich Skizzen

und farbige Blätter, so auch ein kompletter Bilderbuchentwurf

aus der Zeit um 1948 (Abb. 10).

Abb. 10: Skizzen aus einem Bilderbuchentwurf von Eduard Bäumer, um 1948

„Das Malen ist ein Weg, so wie das Denken oder

Dichten“ – dieses Zitat aus einem 1970 an Michael

Guttenbrunner gerichteten Brief war zeitlebens

wegweisend für Eduard Bäumer. Der Künstler

drückte seine Gefühle und seine Sicht auf die

Welt mit Stift und Farbe aus. Seine Bilderbücher

sind Zeugnisse einer künstlerischen Überzeugung,

die der Maler auch an seine kindlichen

Leser weitergegeben hat. Frau Professor Angelica

Bäumer danke ich für ihre Großzügigkeit und

Geduld, mit der sie mir den Zugang zum Nachlass

ihres Vaters Eduard Bäumer gewährte. Ohne ihre

Gastfreundschaft, ihre Kompetenz und ohne die

ungezählten persönlichen Gespräche wäre diese

Arbeit fragmentarisch geblieben.

Dr. Barbara Murken, Fachärztin für Psychosomatische

Medizin und Psychotherapie, befasst sich

seit 40 Jahren in Vorträgen und Publikationen

mit historischen Kinder- und Jugendbüchern.

Ein Schwerpunkt ihres Interesses gilt den Bilderbüchern

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Dieser Beitrag ist die gekürzte Fassung eines Vortrags,

den sie am 25. Oktober 2012 in der Internationalen

Jugendbibliothek hielt.

1 Mrazek, W. [u.a.]: Eduard Bäumer. Salzburg 1977. S. 40

2 Ebd., S. 47

3 Zitat aus einem Brief an Maria Höfstätter, 1968

4 Brief an Bettina Bäumer, 1975

5 Vom Biedermeier zur Moderne. Münster 2010, S. 7

6 Briefwechsel Eduard Bäumer – Herbert Stuffer 1930- 37. Privatarchiv. Unveröffentlichtes Material. Sämtlhe Briefzitate im Zusammenhang mit der „Geschice vom Fluss“ sind diesem Briefwechsel entnommen.

7 Baumgärtner, A.C.: Aspekte der gemalten Welt. Weinheim 1968, S. 161

8 Hürlimann, B.: Europäische Bilderbücher in drei Jahrhunderten. Zürich 1963, S.226

9 Angelica Bäumer in einem Gespräch mit Barbara Murken

Von Eduard Bäumer illustrierte Bücher

1) Das Kinderparadies. Berlin: Verl. des Bühnenvolkundes, 1925. 12 farb. Bl. plus Einbandill. 21 x 32,5 cm. 3 Ausgaben (A, B, C) auf verschieden starkem Karton

2) Theater-Spielhefte. Berlin: Verlag des Bühnenvolksbundes 1926 Marie Schilder: 6 Spielhefte: Das Spiel vom faulen Christian / Das Spiel von den armen Tieren und dem bren Hänschen / Das Spiel von Sonne und Mond / Das Spiel von den braven Tieren und den beiden Waisenkindern / Das Spiel vom bösen Winter / Eine Nacht im Puppenladen. 15,5 x 15,5 cm

Margarethe Cordes: 6 Spielhefte: Spiele von Königen, Jungfrauen und Narren / Das Tanzlegendchen / Das Mähen von Trill-Troll / Der Narr / Halewyn / Marias Traum. 15,5,x,15,5 cm.

Beide Reihen jeweils Einband und 1 Textbild von Eduard Bäumer

3) Weihnachts-Ausschneide-Arbeiten. Um 1926. Leporeo: „Fridolins Spielzeug zum Ausschneiden“ Nr.14. 16,5 x 16,5 cm / Weihnachtchnittmusterbogen. 50 x 60 cm / Christbaumschmuck-Mappe mit Ausschneide-Arbeiten. 32 x 23 cm

4) Die Geschichte vom Fluss / von Eduard und Valérie Bäer. Verse von Ernst Reuter. Berlin, Zürich: Atlantis-Verl., 1937. – [10] Bl. : Ill. 22,5 x 28,5 cm (Atlantis-Kinderbücher) Neuaufl.: 1940, 1943, 1948, 1958, 1963, 1970, 1976

5) Le beau fleuve / par Eduard et Valérie Bäumer. Paris: Hachette, 1942. – [10] Bl. : Ill.

6) Den Berg hinauf : Verse. / Ernst Reuter. Ill. Eduard Bäumer. - Berlin, Zürich: Atlantis-Verl., 1938. – [10] Bl.; 22,5 x 28,5 cm – (Atlantis-Kinderbücher)

7) Auf den Spuren des Heiligen Paulus : ein Reisebuch / Henry Vollam Morton. [Ins Dt. übertr. von Hans Tuppy. Bildkt. von Eduard Bäumer]. Wien: Thomas-Morus-Press, 1949. – XI, 448 S. : Kt. Bildkarte von Eduard Bäumer

Sekundärquellen

Briefwechsel Eduard Bäumer – Herbert Stuffer 1930-37. Privatarchiv. Unveröffentlichtes Material

Hürlimann, Bettina: Europäische Bilderbücher in drei Jahrhunderten. 2., erw. Aufl. Zürich, Freiburg i. Br.: Atlantis Verl., 1963

Aspekte der gemalten Welt : 12 Kapitel über das Bilderbuch von heute./Hrsg. von Alfred Clemens Baumgärtner. Weieim: Beltz, 1968

Lexikon der Kindend Jugendliteratur. Hrsg. von Klaus Doderer. Band A-H. Weinheim und Basel: Beltz, 1973

Eduard Bäumer/mit Textbeitr. von Wilhelm Mrazek u. Michael Guttenbrunner sowie e. Biographie von Angelica

u. Bettina Bäumer. Salzburg: Verl. Galerie Welz, 1977

Zimmermann Rainer: Die Kunst der verschollenen Genation : deutsche Malerei des expressiven Realismus von 1925-1975. Düsseldorf: Econ, 1980

Eduard Bäumer/[hrsg. von Hochschule für Angewandte Kunst Wien ; Salzburger Landessammlungen, Rupertinum]. Salzburg: Verl. Galerie Welz, 1992

Vom Biedermeier zur Moderne - Sammlung Beerenwinkel (= Kinderbücher XXXIV, Winter 2010). Münster: Antuariat Geisenheyner, 2010. - (Katalog 78)